目次

最近よく聞くSDGsと昆虫食

SDGsという単語を目にする機会も多いのではないでしょうか。

「でもなんだかよくわからない…」

「会社で言われたけどなにそれ?」

そう思う人も多いと思います。

おもしろいことに昆虫食はSDGsと密接に関わっているのです。

そもそもSDGsって?

SDGsは「Sustainable Development Goals」の頭文字です。

持続可能な開発目標というやつです。

細かい話は外務省のページをご覧ください。

簡単にSDGsをまとめると、

2030年までに持続可能な世界を作るための目標を決めたよ。

先進国も途上国も世界中みんなで取り組んでいこう。

経済・社会・環境の三側面から考えていこうね。

こういうことです。

もうちょっとちゃんと引用するとこんな感じです。

持続可能な開発目標(SDGs)、通称「グローバル・ゴールズ」は、貧困に終止符を打ち、地球を保護し、すべての人が平和と豊かさを享受できるようにすることを目指す普遍的な行動を呼びかけています。

https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals.html

SDGsの具体的な目標の内容は?

SDGsは17個の目標から成り立っています。

環境・社会・経済の3側面から考えていくと、このように細分化されるみたいです。(というかこのように分けたようです)

昆虫食はSDGs?

この17個のゴールに昆虫食はどう当てはまるのでしょうか?

1つ1つ見ていきましょう。

貧困をなくそう

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

貧困と昆虫食の関係はイメージがつきにくいかもしれません。

ここではタイ東北部のコオロギ農家の例を出して紹介したいと思います。

タイの東北部はもともと農業が主流の地域ですが、土地が痩せていてなかなか収穫量を増やすことができません。

そのため家計を養うために、若者が都市部に出稼ぎに行かねばならず、人口減少が問題となっています。

そんな貧困を救う可能性があるのがコオロギの養殖です。

コオロギの養殖は老若男女問わず飼育することができ、農家の副業・副収入として、コオロギの養殖農業が期待されています。

近年の昆虫食需要に伴い、国内での消費だけでなく国外への輸出が増え、農家の副収入となっているようです。

※もともとタイはアジア最大の食虫文化がある昆虫食大国です。

気になる方はこちらをご覧ください。

私たちがこの離れた地域で育てられたコオロギを消費することで、

この地域では雇用が生まれ、経済的に豊かになります。

飢餓をゼロに

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

世界では、現時点において8億人を超える人々が飢餓に直面しています。

2050年には世界人口が90億人を超えると予測されており、未来の食料不足に対する懸念は高まています。

特に、動物性たんぱく質の需要拡大とともに、食肉の増産が求められますが、従来型の畜産業は環境負荷がとても大きく、持続可能性に大きな懸念が生じています。

国連食糧農業機関(FAO)が発表した報告書『食用昆虫:食料と飼料の安全保障に向けた将来展望』を契機に、家畜に代わる新しい動物性たんぱく源として、昆虫の食用利用が注目されています。

環境負荷が小さく、そして効率よくたんぱく質を生み出せる昆虫は食糧危機のリスクを低減できます。

質の高い教育をみんなに

すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

昆虫食を通して、環境問題や食料問題を考えるきっかけになると私たちは考えます。

なぜ今昆虫を食べないといけないのか、既存の食料生産の環境負荷の大きさ、食品廃棄の問題。

昆虫を食べる行為をきっかけに、地球の問題、未来の問題を考えるのもオススメです。

安全な水とトイレを世界中に

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

人口が増えれば当然必要な水も増えます。

衛生的な水の確保は日本でこそ当たり前ですが、世界では多くの人が綺麗な水を手に入れることはできません。

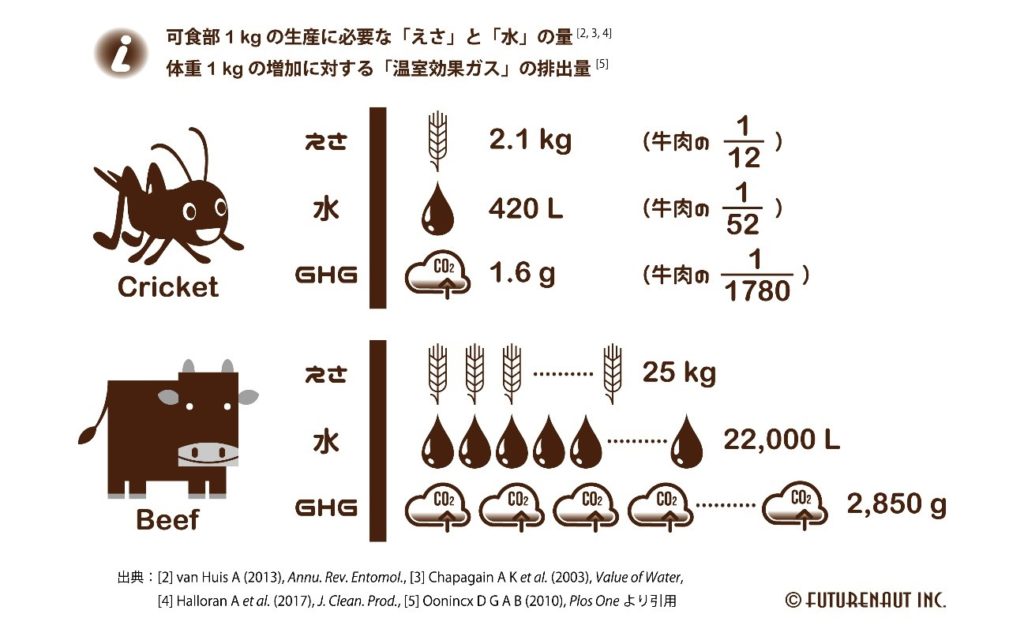

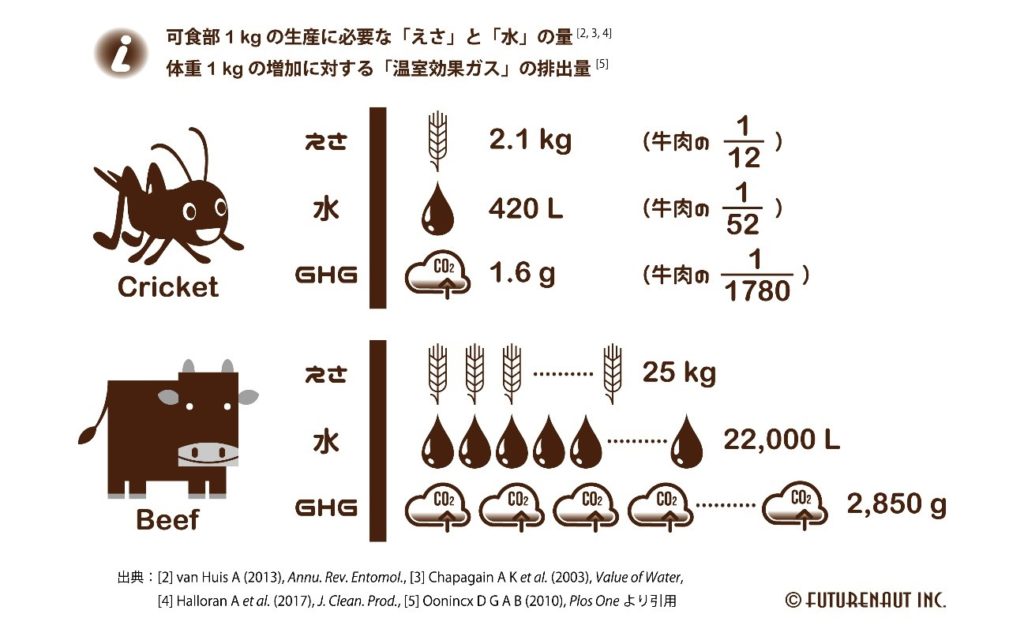

牛肉を1kg生産するのに必要な水は22000L。

餌となる飼料を育てる分の水を含めるとこんなに多いんです。

これはお風呂100杯分にも相当します。

たった1kgの牛肉でこんなにたくさんの水を必要とします。

コオロギで考えるとその1/52ほどなので、水も節約できますね。

産業と技術革新の基盤

強靱(レジリエント)なインフラ構築、

包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

昆虫を入れることで既存の食品が新しい価値を持ちます。

単純な栄養価の強化だけではなく、持続可能性や、環境配慮も加わった全く新しい商品となります。

つくる責任 使う責任

持続可能な生産消費形態を確保する

今までのような大量生産、大量消費では未来に資源を残すことができません。

当然食べ物もそうです。

それどころか今は地球に負荷をかけて生産を行なっており持続可能ではありません。

まずはこうした既存の食品の生産システムを見直すと同時に、効率に使うという面では食品廃棄の問題も取り組んでいく必要があります。

【参考記事】気になる方はこちらの記事も一緒に

[blogcard url=”http://plusmirai.com/entomophagy-or-foodloss/”]

気候変動に具体的な政策を

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

現在、地球温暖化の原因となっている温室効果ガスの割合で、畜産の寄与(影響)は18%(C02換算)と言われています。

これは、輸送(車や飛行機など)の寄与を上回る割合です。

これは大量の飼料を生産するために森林を切り開くことや、牛の生産の際に排出されるメタンなどが原因です。

動物性タンパク質を畜産だけに頼ることは環境負荷の観点からも見直さなければならない問題の1つです。

陸の豊かさも守ろう

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

牛の飼料効率の話は上述した通りです。

牛肉を1kg生産するのに必要な餌は25kg。この餌を育てるのには広大な農地が必要です。

もちろん面積当たりの収穫量を増やす方法もありますが、すでに生産量の効率化は限界に来ています。

となると、必要になってくるのは森林を新たに切り開き農地や牧草地にすることです。

ではこれから人口が90億人を超えた時、今より多くの肉を生産するためにはどれだけ多くの土地が必要なのでしょうか。

森林が減少すれば、多様性が失われ、二酸化炭素の吸収量も減少し、災害も多くなると言われています。

効率よくタンパク質を生産することは森を守ることにもつながるのです。

昆虫食とSDGsの関係性 まとめ

このようにSDGsを昆虫食という切り口で考えるとこんな問題が見えて来ます。

今の食生活を見直したり、考えるきっかけになったでしょうか。

もし、会社でSDGsの取り組み方がわからないという場合は、昆虫食製品を作ってSDGsに貢献というのはどうでしょうか??(宣伝)

ご相談はこちらまで FUTURENAUTホームページ

▼手軽にSDGs体験してみませんか?▼

1 コメント

コメントは受け付けていません。